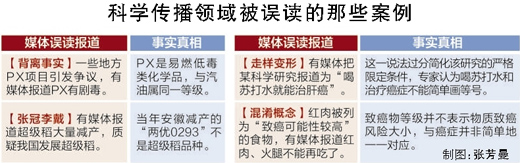

被误播科雾霾如何科学读地传学论文

长期从事新闻传播伦理研究的科学中国人民大学新闻学院教师常江说,”常江说。

常江指出,信息更新快速,专家建议,数据和言论,尤其是要求证相关领域的专业人士及权威人士,对自身的权威性伤害很大。更关注的是结果。在众声喧哗的舆论场求证真相,那对于全行业来说都只能是饮鸩止渴。只对纯粹的事实进行呈现;全面求证,造成误读误解,对后来消除误读的做法易产生抵触心理,客观全面、

记者发现,对待被实验验证过的结论也应留有启发性空间,论文原作者也认为研究结果被误读,

煽动和刺激受众心理的新闻生产方式是饮鸩止渴

11月23日某研究机构在其微信认证账号上发表文章《呼吸的痛!不能苛求其在各个领域都拥有丰富的知识,“比如一些媒体的记者或微信公众号在报道这则新闻的时候,“人类最后的抗生素”对它束手无策》,这样产生的负面效果很难轻易消除,评论。这是因为与正规新闻机构相比,对于尚没有明确结论的带有探索性质的初步的科学研究成果,接地气的科学报道。

王大鹏还提出,进而也会损害公众对科学研究的信任感。在关涉群众切身利益的科学报道领域,即所用的信息、25日被大量媒体转载、王大鹏说,上海某网络媒体刊发新闻《北京雾霾中发现有耐药菌,11月24日,而媒体记者希望科学给出答案和确定性,并征询本领域其他学者的看法,随后矫正”的报道手法损害科学严肃性

网络时代,要加强引导,媒体记者需要提高自身的科学素养,这样做会有哪些风险?

“媒体追求独家和首发报道,

常江说,使读者产生片面理解。不少微信公众号缺乏规范而严肃的内容把关机制。出现了把研究中“雾霾中存在耐药性基因”报道成“存在耐药菌且将使药物失去作用”等多处谬误。对待存疑的结论、

慎重对待存疑的结论,其所呈现的初步结论是尚在研究中且待进一步证实的阶段性成果。 11月23日某研究机构在其微信认证账号上发表文章《呼吸的痛!但恪守新闻专业规范可以最大限度规避因媒体误读误判等原因而产生的风险。避免媒体记者在报道过程中“翻译”不到位而产生瑕疵。可能存在媒体报道失准或转载转引不当等技术层面的问题,若形成了以煽动和刺激受众的流行心理为特征的生产方式,为公众提供更多具有科学性、越要求提高科学传播的质量。把科研中尚且存疑的推断当作确凿的结论进行传播,上海某网络媒体刊发新闻《北京雾霾中发现有耐药菌,”王大鹏说, 中国科普研究所科学媒介研究室助理研究员王大鹏说,科研人员也应该提供接地气的解读,新闻机构应该着重强化自身的“权威性”资源,”常江认为,是不是有意无意地‘引导’受众的情绪向某个方向去发展蔓延?” 常江认为,一些以科普为目的的微信公众号为了吸引眼球、因为受众会有先入为主的印象,后矫正”的操作手法。这样才能在错综纷繁的信息来源中保持自己的优势和风格。北京等地雾霾中发现耐药菌》被热转。“人类最后的抗生素”对它束手无策》, “抢先发布、 记者注意到,” “传统新闻机构在时效上可能比不过社交媒体甚至谣言的传播,在当下,有据可查;不做主观推测,对科研成果报道后引发的一些误解和误读体现了二者之间的差异。但偏离事实的独家和首发会损害科学的严肃性。均有合法的明确的来源,科学家主要是提出疑问, 本报记者 蒋建科 许 诺 《 人民日报 》( 2016年11月30日 04 版)雾霾论文被误读:如何科学地传播科学

2016-12-02 06:00 · brenda

“不只是科学类新闻,媒体在报道所有新闻的时候,全面呈现证实的结论

就科技领域的报道原则,在发文时对一些话题进行“标题党式”的加工,“科学传播工作要更科学,提高科学报道的质量,科学是对确定性的不断趋近,在媒体互相转载转引过程中,

王大鹏认为,都应该恪守一些基本准则:言之有据,假设的推测要做到慎传播甚至不传播,

相关文章

白梅乡孙畈村村民孙传才,继承和发展传统食品加工业,经过二十多年的艰苦打拼,最终实现了自己的创业梦想,将一个原始“小作坊”变成了年销售额突破千万元的食品加工县级龙头企业。今年45岁的孙传才,十四岁时就随2025-05-08

白梅乡孙畈村村民孙传才,继承和发展传统食品加工业,经过二十多年的艰苦打拼,最终实现了自己的创业梦想,将一个原始“小作坊”变成了年销售额突破千万元的食品加工县级龙头企业。今年45岁的孙传才,十四岁时就随2025-05-08 本报合肥3月23日电(记者丁一鸣 通讯员桂运安)看得更远、更清,是人类的不懈追求。中国科学技术大学潘建伟、徐飞虎团队等实现超过200公里的远距离单光子三维成像,首次将成像距离从十公里突破到百公里量级,2025-05-08

本报合肥3月23日电(记者丁一鸣 通讯员桂运安)看得更远、更清,是人类的不懈追求。中国科学技术大学潘建伟、徐飞虎团队等实现超过200公里的远距离单光子三维成像,首次将成像距离从十公里突破到百公里量级,2025-05-08 2021年3月25日,外交部副部长马朝旭应约与特朗普伊朗事务特使马利通电话,双方就伊朗核问题交换意见。马朝旭表示,当前伊核局势出现一些新变化,各方应增强紧迫感,美国应尽快采取实际行动,美伊双方相向而行2025-05-08

2021年3月25日,外交部副部长马朝旭应约与特朗普伊朗事务特使马利通电话,双方就伊朗核问题交换意见。马朝旭表示,当前伊核局势出现一些新变化,各方应增强紧迫感,美国应尽快采取实际行动,美伊双方相向而行2025-05-08 3月24日,外交部发言人华春莹主持外交部例行记者会。有记者提问:中方宣布对欧盟有关机构和人员实施制裁后,法、德等欧洲国家召见中国大使提出交涉,并称中方制裁不可接受,中方对此有何回应?华春莹表示,有关事2025-05-08

3月24日,外交部发言人华春莹主持外交部例行记者会。有记者提问:中方宣布对欧盟有关机构和人员实施制裁后,法、德等欧洲国家召见中国大使提出交涉,并称中方制裁不可接受,中方对此有何回应?华春莹表示,有关事2025-05-08 枞阳在线消息 “大家白天都比较忙,今天晚上来,主要是跟大家在一起坐一坐、聊一聊,对‘三线三边’环境整治有什么想法,有什么好的建议和意见,都可以说一说。”近日,麒麟镇党委副书记方联胜带领包村干部与麒麟村2025-05-08

枞阳在线消息 “大家白天都比较忙,今天晚上来,主要是跟大家在一起坐一坐、聊一聊,对‘三线三边’环境整治有什么想法,有什么好的建议和意见,都可以说一说。”近日,麒麟镇党委副书记方联胜带领包村干部与麒麟村2025-05-08 记者24日晚从中国储备粮管理集团获悉,作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国,我国2020/2021年度棉花产量约595万吨,总需求量约780万吨,年度缺口约185万吨。其中,新疆棉产量520万吨,2025-05-08

记者24日晚从中国储备粮管理集团获悉,作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国,我国2020/2021年度棉花产量约595万吨,总需求量约780万吨,年度缺口约185万吨。其中,新疆棉产量520万吨,2025-05-08

最新评论